Perché di un progetto- Liuteria Narrata n.1

26 marzo 2025

A cura di: Umberto Cevoli – Marco Golfieri – Leonardo De Marchi

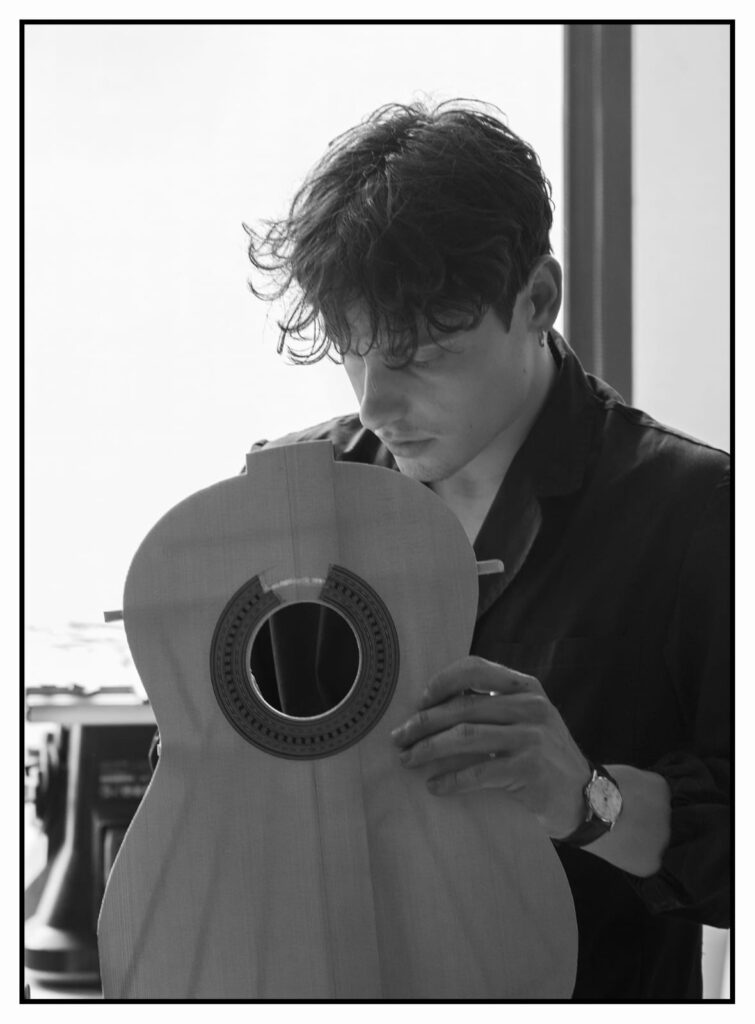

Liuteria Narrata: Un Dialogo tra Liutai e Interpreti

Il progetto di Liuteria Narrata racconta il modo in cui liutai e interprete collaborano nella creazione di strumenti che siano da un lato il risultato di un percorso di studio dei lavori di alcuni importanti liutai storici e, dall’altro, il soddisfacimento di alcune specifiche necessità di utilizzo. Quali sono i fattori che ci hanno portati a scegliere di dedicarci a Francisco Simplicio e ai suoi strumenti?

Vi è innanzitutto un aspetto strettamente soggettivo di fascinazione sonora. Il gruppo di Liuteria Narrata condivide infatti un amore per il suono di quella linea di liutai, la cosiddetta scuola di Barcellona, che trova in Francisco Simplicio (1874-1932) e nel suo maestro Enrique Garcia (1868-1922) gli esponenti più illustri. Comune a questi strumenti è una emissione sonora relativamente lenta, un aspetto costruttivo ricercato in maniera deliberata. Il risultato è quello di strumenti dal timbro poco aggressivo, suadente, in cui i contorni del suono risultano particolarmente morbidi ed eleganti. Se vogliamo, l’eleganza sonora della scuola di Barcellona degli anni Venti e Trenta si oppone alla rapidità e nettezza di attacco degli strumenti costruiti negli stessi anni a Madrid, più secchi, percussivi e all’influenza del mondo musicale flamenco.

Enrique Garcia, che come abbiamo detto era diretto maestro di Francisco Simplicio, aveva studiato da vicino i lavori di Antonio Torres (1817-1892), lo Stradivari della chitarra classica moderna. Proprio il difficile restauro della Torres FE-17, il primo dei tre strumenti di Torres posseduti da Francisco Tarrega (1952-1909), permise a Garcia di indagare l’aspetto costruttivo dell’elasticità della tavola centrale nell’opera di Torres. Fu il punto di partenza di una ricerca che mirava a esaltare, accanto alla prontezza della risposta, anche la tenuta del suono, un aspetto che risultava centrale nei primi anni del Novecento, anni in cui la chitarra iniziava a confrontarsi con la grandezza – anche sonora – di altri strumenti più blasonati come il violino o il pianoforte.

Simplicio raccolse questi stimoli e li declinò all’interno di una produzione particolarmente prolifica, che ammonta a più di quattrocento chitarre. Da Garcia Simplicio mutuò inoltre il gusto per le decorazioni generose, creando strumenti non solamente dotati di elaboratissime rosette a mosaico, ma anche di pregevoli bassorilievi a sbalzo sulla paletta, fortemente debitori del gusto estetico art-déco. L’opulenza, a volte ostentata, del gusto art-déco era a sua volta tipica del contesto artistico di Barcellona, il centro allora più ricco e culturalmente aperto dell’intera Spagna.

Il gruppo di Liuteria Narrata è consapevole che l’opera di avvicinamento a questi particolari strumenti e di costruirne di nuovi a essi ispirati deve fare i conti con particolari esigenze legate al modo in cui oggi si configura il mestiere del chitarrista classico. Svolgere il mestiere di concertista oggi significa confrontarsi, sia in contesti solistici che cameristici, con una vastissima letteratura che va dalle trascrizioni di brani per liuto alla più recente letteratura contemporanea. Si deve poterlo fare suonando su coristi tra i 440 e i 442 hz, più acuti di quelli usati negli strumenti storici, e utilizzando corde in nylon in luogo di quelle in budello. Inoltre si deve fare i conti con la tutela delle specie vegetali tutelate: il palissandro di Rio, ovvero la Dalbergia Nigra, che era il legno d’elezione di fasce e fondi di tanta liuteria storica è ora una specie tutelata dalla convenzione CITES.

Il primo aspetto con il quale ci siamo dovuti confrontare è proprio quello dell’essenza del fondo e delle fasce. Il palissandro di Rio, proprio in virtù del CITES, costituisce un’alternativa difficilmente percorribile per via dei suoi costi elevati e potrebbe creare problemi rilevanti se il nuovo strumento dovesse passare la frontiera. Per questo abbiamo deciso di usare il satinwood (Chloroxykolon swietenia), un’essenza tipica del subcontinente indiano che ha caratteristiche di peso medio per metro cubo e densità analoghe a quelle del palissandro di Rio (con cui, peraltro, condivide la facilità nella creazione di fessurazioni e crepe). È una scelta che ricalca quella che Simplicio fece per lo strumento n. 240 del 1929, il nostro riferimento principale per quanto riguarda l’aspetto delle essenze lignee e delle decorazioni.

Il secondo è relativo invece alla funzionalità della tavola armonica. Nel paragrafo precedente abbiamo specificato come una caratteristica degli strumenti di Simplicio e del suo maestro Garcia fosse la relativa lentezza nell’attacco della tavola. In un primo tempo Simplicio, proprio seguendo l’esempio di Garcia, costruiva chitarre dalle tavole armoniche estremamente sottili, supportate da una incatenatura asimmetrica a otto raggi. In questo modo egli otteneva il suo personale compromesso tra la facilità di innesco della tavola e la sua tenuta. In un secondo momento Simplicio elaborò strumenti che, pur mantenendo l’incatenatura asimmetrica a otto raggi sfruttavano spessori della tavola più generosi, soprattutto per adattarsi a climi diversi da quello di Barcellona (si trattava di chitarre destinate prevalentemente alle esportazioni). Infine, il liutaio tornò a spessori più esigui, abbandonando il modello a otto raggi e rivisitando quell’incatenatura simmetrica a sette raggi che era stata tra i principali marchi di fabbrica di Antonio Torres.

Lo strumento di Simplicio del quale vogliamo avvicinare la funzionalità, ovvero il n. 288 del 1930, presenta proprio una tavola relativamente sottile, supportata da un ventaglio simmetrico a sette raggi. Nel costruire il nostro strumento, abbiamo scelto una tavola in abete austriaco del 1990, appartenente a un set selezionato da José Romanillos (1932-2022) e acquistata in occasione di uno dei suoi corsi di liuteria a Siguënza. Tale tavola è stata scelta perché presenta una venatura abbastanza larga, proprio per questo motivo più leggera e tendenzialmente molto elastica. La leggerezza intrinseca di questo piano armonico, bilanciato con uno spessore medio, permette nelle nostre intenzioni di unire i pregi di una tavola spessa (pienezza del timbro, lunga tenuta dei suoni) a quelli di una tavola leggera (prontezza nella risposta). Per avere un’idea di come Simplicio lavorasse sull’elasticità della tavola armonica, rimandiamo a questo link in cui Gabriele Lodi, parlando del restauro di una chitarra del liutaio di Barcellona, descrive in dettaglio la gestione della deformazione e dell’elasticità stessa.

L’ultima caratteristica che abbiamo voluto mutuare da Simplicio è la venatura della cedrella del manico. Il legno della cedrella usato nella liuteria chitarristica per i manici può essere ottenuto tramite un taglio radiale della pianta, cioè seguendo i raggi del midollo dell’albero dal centro del tronco verso la corteccia, oppure tramite taglio tangenziale, parallelamente agli anelli di crescita dell’albero. Il taglio radiale conferisce alla cedrella del manico una certa rigidità e, in virtù di questa rigidità, favorisce una trasmissione percussiva del suono. Il taglio tangenziale, al contrario, risulta meno stabile in senso dimensionale, ma proprio per questo permette alla cedrella del manico di assecondare meglio sia le vibrazioni della tavola, sia la naturale curvatura che il manico assume sotto effetto della trazione delle corde.

Per il nostro strumento useremo una cedrella tagliata in senso trasversale, sfruttando le caratteristiche di elasticità permesse proprio da questo taglio. Inoltre – abbiamo ragione di pensare che sarebbe stata condivisa dallo stesso Simplicio – il taglio tangenziale permette di ottenere uno stupefacente effetto di fiammatura, che esalta la resa estetica complessiva dello strumento e ne incrementa l’impressione complessiva di eleganza e prestigio.

Altri articoli: