A tu per tu con gli originali - Liuteria Narrata n.2

10 aprile 2025

A cura di: Umberto Cevoli – Marco Golfieri – Leonardo De Marchi

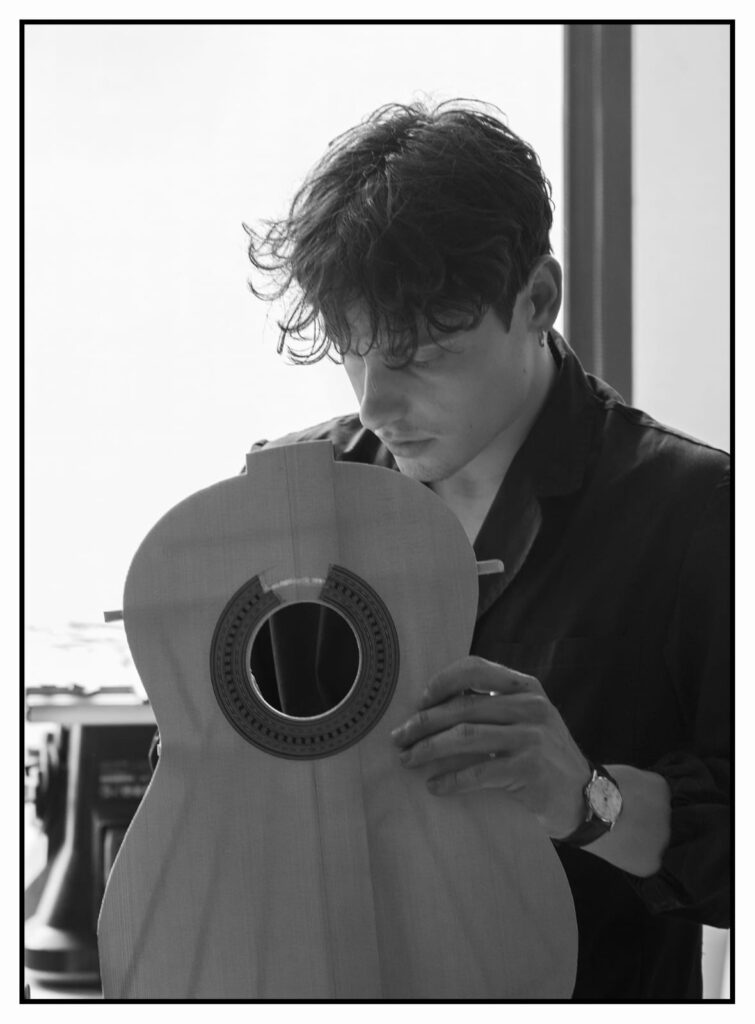

Quando si costruisce uno strumento ispirandosi a grandi esemplari del passato, lo studio meticoloso degli originali è una delle tappe salienti. Liuteria narrata racconta la costruzione, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, non della copia esatta di una chitarra di Francisco Simplicio ma di una chitarra che media tra due strumenti del grande maestro di Barcellona. Proprio il fatto di non dover costruire una copia “calligrafica” obbliga a una conoscenza diretta degli originali, per capire più da vicino le ragioni di determinate scelte costruttive e per decidere con più consapevolezza quanto replicarle e quanto discostarsene. Questa puntata di Liuteria narrata parlerà proprio di come abbiamo studiato gli esemplari originali di nostro interesse, in virtù delle rispettive qualità e del contatto materiale ed emotivo che abbiamo potuto avere con loro.

Ci siamo rifatti a due chitarre di Simplicio per motivi differenti. La n. 288 del 1930 è il nostro riferimento dal punto di vista funzionale: è la chitarra che abbiamo maggiormente apprezzato per l’emissione sonora, in grado di mediare efficacemente tra la qualità e la duttilità timbrica e la potenza che cerchiamo.

La n. 240 del 1929 è una di quelle che Simplicio ha realizzato utilizzando per le fasce e il fondo il satinwood (Chloroxylon swietenia), ovvero l’essenza il più vicina possibile per lavorabilità e caratteristiche fisiche al palissandro di Rio (Dalbergia Nigra). Dal momento che abbiamo optato proprio per l’utilizzo del satinwood, per motivi che abbiamo spiegato in precedenza, la n. 240/1929 è il riferimento cui ci avvicineremo sul piano della resa visiva e delle decorazioni.

Abbiamo dovuto usare metodologie di rilievo diverse per i due strumenti. La 288/1930 è parte della collezione Lodi di Carpi: a essa abbiamo potuto avere un accesso diretto, toccando fisicamente lo strumento e godendo di tutti i vantaggi di un’osservazione ravvicinata. Diverso, come vedremo, il caso della 240/1929, censita nel catalogo della collezione di Sheldon Urlik, che non abbiamo potuto studiare di persona.

Lo studio della Francisco Simplicio n. 240/1929

La chitarra n. 240/1929 ci ha posti davanti alla necessità di imitare alcune caratteristiche di uno strumento al quale non avevamo un accesso diretto. Studiare uno strumento a distanza implica il doversi basare in misura praticamente esclusiva sulle fotografie che lo ritraggono, ed è questa la strada che abbiamo percorso.

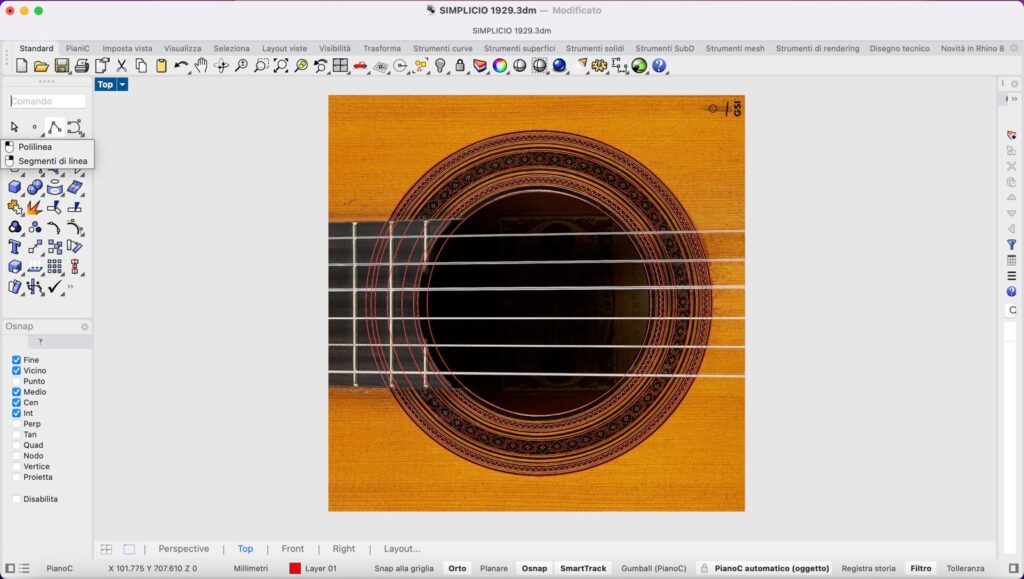

I dati di misurazione e le fotografie, prevalentemente frontali, provengono dal catalogo della già citata collezione Urlik (1) , che ne riporta anche una breve storia.(2) Disporre di fotografie perfettamente frontali e sufficientemente dettagliate dello strumento: abbiamo così evitato le deformazioni e le aberrazioni indotte dalla prospettiva. Inoltre, pur non disponendo di una scala che indicasse il rapporto tra le misure delle fotografie e quelle reali, sapevamo le esatte misure chiave dello strumento: non solo la lunghezza vibrante della corda (65 cm, al netto delle necessarie compensazioni per l’intonazione), ma anche della larghezza dei lobi e della vita, la spaziatura al capotasto e al ponte e il diametro della buca. Per proporzione abbiamo potuto ricavare così dalle fotografie le altre misure salienti.

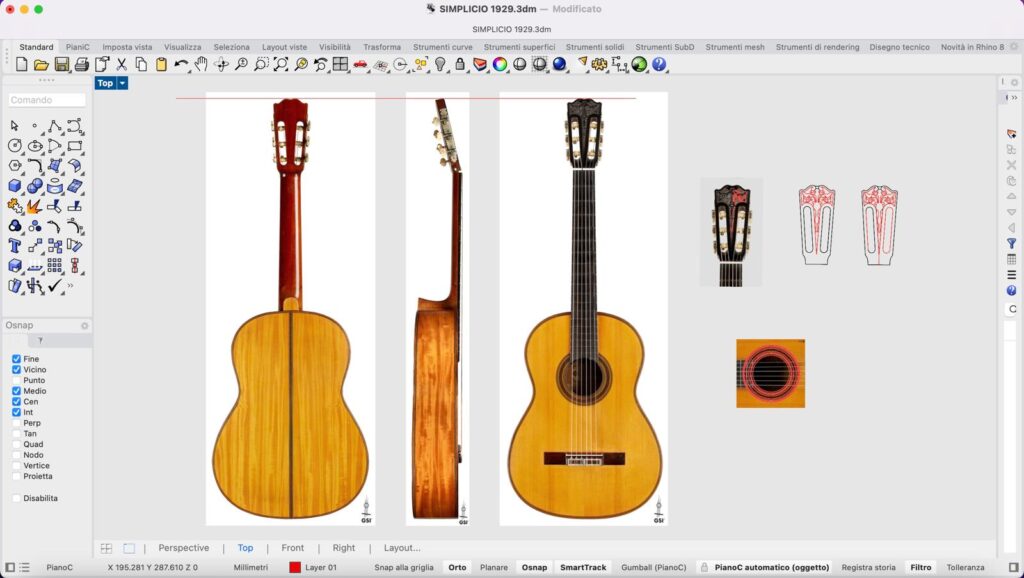

Ha costituito un punto di particolare interesse lo studio della paletta della 240/1929, che si presenta come un elaborato motivo floreale in bassorilievo su uno sfondo corrugato, lavorato verosimilmente a bulino. In questo caso la riproduzione fedele, calcografica, era una priorità assoluta. Per creare la base di lavorazione della paletta abbiamo optato per elaborare la fotografia della paletta originale in Rhinoceros 3D, un programma di CAD: abbiamo così ottenuto un rilievo grafico di massima sul quale basare la successiva sgrossatura.

Lo studio della Francisco Simplicio n. 288/1930

Radicalmente diverso è il caso della F.S. n. 288/1930. La sua collocazione nella collezione privata di Gabriele Lodi a Carpi (MO) ha reso possibile uno studio ravvicinato dello strumento e della sua funzionalità. Oltre ad averne potuto effettuare una prova diretta (lo strumento è in condizioni di perfetta suonabilità), abbiamo potuto fare una serie di osservazioni fondamentali per indirizzare la costruzione.

La parte che più di altre, in ogni chitarra, viene coinvolta nella produzione del suono è la tavola armonica; ogni tavola, per bilanciare tenuta e capacità vibrazionale, viene incatenata, cioè dotata di una serie di rinforzi – solitamente in legno – che permettono di enfatizzare la trasmissione di certe frequenze e di influenzare l’elasticità della tavola stessa. La F.S. 288/1930 ha una tavola in abete che riprende, modificandola sensibilmente, l’incatenatura a ventaglio a sette raggi che era il marchio di fabbrica di Antonio Torres, lo Stradivari della chitarra moderna.

Per rilevare il posizionamento delle catene abbiamo sfruttato la naturale trasparenza alla luce dell’abete. Abbiamo inserito una piccola fonte luminosa a LED autocablata nella cassa e, così facendo, abbiamo potuto ricalcare la disposizione dei raggi su un foglio di carta. Il rilievo e la misurazione interna ottenuta ci hanno invece dato l’esatta misura di catene e raggi e il loro posizionamento sullo strumento.

L’osservazione dell’incatenatura della tavola armonica non basta da sola a coglierne il funzionamento. Un’idea più precisa si può avere analizzando anche gli spessori e la morfologia del piano, di importanza decisiva nel determinare la funzione vibratoria dei vari punti della tavola e, assieme all’incatenatura, del funzionamento della tavola nel suo complesso. Ci siamo avvalsi pertanto di uno spessimetro a calamita: ne abbiamo ricavato che lo spessore della tavola della F.S. 288/1930 non si attesta in generale sugli esigui valori tipici, ad esempio, delle chitarre di Torres, ma che comunque risultano non essere eccessivi e al tempo stesso permettono alla tavola di avere una certa elasticità.

Aver visto da vicino la F.S. 288/1930, averne saggiato le doti di prontezza e corposità timbrica e aver studiato attentamente gli spessori della tavola armonica ci ha portato a individuare, come tavola per la nuova chitarra che stiamo costruendo, una tavola dalla venatura abbastanza larga, tale, proprio per la sua relativa densità, da permetterci di usare spessori di legno abbastanza generosi. Si vengono a unire pertanto nelle nostre intenzioni i vantaggi di tenuta del suono tipici di una tavola spessa con la reattività di una tavola leggera.

Lo studio dall’interno delle altre componenti dello strumento, come ad esempio fasce, fondo e controfasce, si è avvalso tanto dello spessimetro a calamita quanto dell’osservazione con fonti luminose poste all’interno della cassa armonica (anche se, lo specifichiamo, fasce e fondo in palissandro brasiliano non hanno la trasparenza alla luce riscontrabile nell’abete). Con l’aiuto di specchietti analoghi a quelli usati dai dentisti e soprattutto di un endoscopio abbiamo catturato immagini di elementi come il profilo interno del tacco, le controfasce, la tipologia e la disposizione delle venature, la forma dei raggi e delle catene.

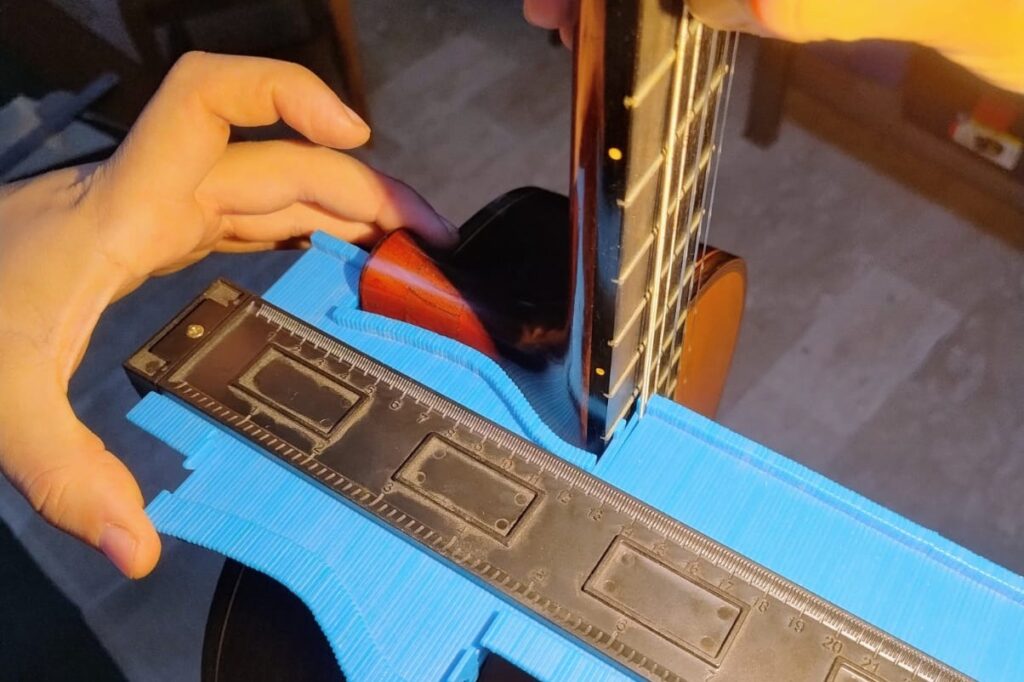

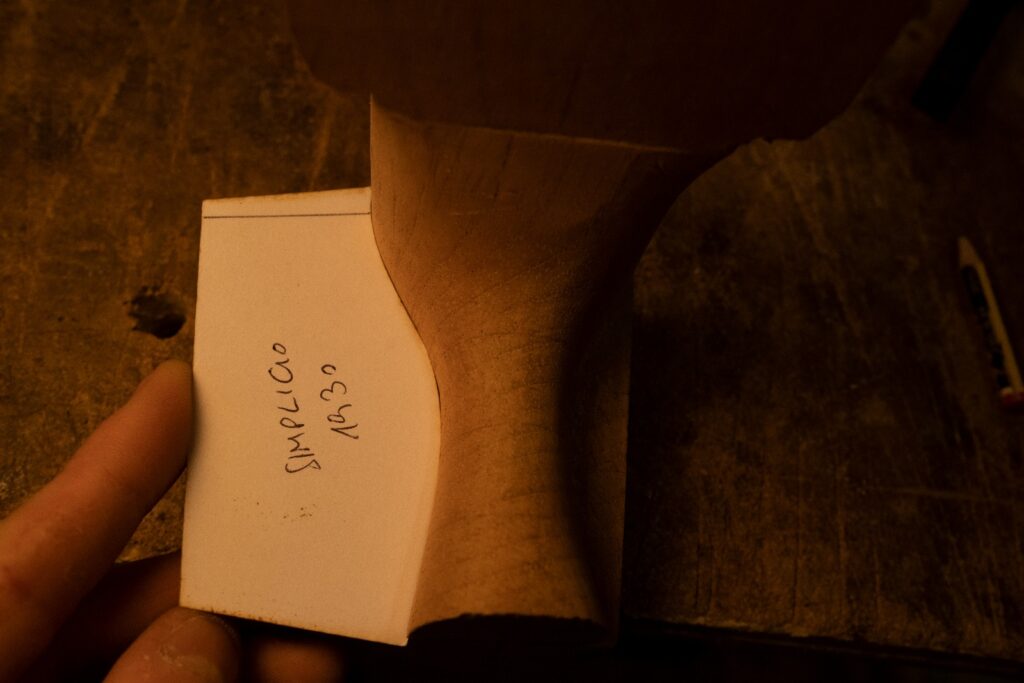

La F.S. 288/1930 è stata inoltre lo strumento di cui abbiamo studiato il manico e il tacco. Dopo che la prova suonata dello strumento ne ha evidenziato importanti doti di maneggevolezza e scorrevolezza, abbiamo deciso di riprendere il più possibile i profili. Abbiamo utilizzato un particolare strumento, il profilometro, formato da una serie di lamelle in plastica che possono muoversi nel senso della loro lunghezza. Adagiando lo strumento al profilo da rilevare, se ne riesce a fare un calco facilmente trasponibile su carta, cartoncino o supporti analoghi. È quanto abbiamo fatto in un primo momento; successivamente, i rilievi su carta sono stati scannerizzati e importati in Rhinoceros 3D, così da ottenere delle dime in cartoncino tramite taglio laser.

Le misurazioni e i rilievi acquisiti con l’uso di metri, spessimetro a calamita e profilometro sono state poi integrate dall’acquisizione di alcune immagini utili a restituire il più possibile anche la viva impressione in tre dimensioni, necessario complemento dei rilievi bidimensionali. Sono state acquisite immagini dell’interno della cassa con un endoscopio, mentre alcuni elementi esterni sono stati ripresi con fotocamere digitali dotate di ottiche macro, in grado di offrire una resa ancora più precisa del dettaglio.

Altre chitarre studiate

Vale la pena di specificare che l’osservazione di questi due strumenti si è accompagnata al raffronto, oltre che con altre chitarre di Francisco Simplicio, con alcuni strumenti con ogni probabilità ascrivibili alla tarda maturità di Enrique Garcia, maestro diretto di Francisco Simplicio, che presentano diverse caratteristiche estetiche e strutturali in comune con le costruzioni del maestro di Barcellona.

Ecco un prospetto delle chitarre da noi osservate:

- Francisco Simplicio 12/1923 (costruzione con ogni probabilità iniziata da Enrique Garcia);

- Francisco Simplicio 113/1926 (già parte della collezione di Luigi Attademo);

- Francisco Simplicio 209/1928 (dalla collezione di Marco Socias);

- Francisco Simplicio 254/1929.

Serve inoltre mettere di nuovo in evidenza il fatto che tutte le misurazioni e i rilievi sono stati condotti con la massima esattezza non per costruire una copia alla lettera di alcune chitarre di Simplicio, ma per capire quali caratteristiche potessero essere integrate nella costruzione di una nuova chitarra e quali, invece, necessitassero di essere rilette e modificate alla luce dei legni e delle corde di cui disponiamo concretamente. Non arriveremo a dei calchi dei lavori di Simplicio, bensì a delle riletture rigorosamente informate e adeguatamente attualizzate.

1. Sheldon Urlik, A collection of fine Spanish guitars from Torres to the present, Commence, 19971, pag. 85.

2. Op. cit., pag. 84 e passim, pag. 196.

Altri articoli: